论具体权利概念的结构

张恒山

(天津大学法学院教授)

内容提要

人们现实使用中的具体、特定权利概念一般都是由“行为+权利(抽象、一般的)”所构成。其中的行为是被权利(抽象、一般的)指称的对象,即权利载体;其中的权利(Right)蕴含着承认主体选择行为的自由、自主之义,以“正当(可以)”为本义。现实使用中的少数具体、特定权利概念有特殊性,譬如“生命权”,这是以特定利益为权利载体,其中“权利”变义为“不应当”(侵犯),是对外在主体(其他个体、组织和国家)的义务设定。

关键词

具体权利 权利结构 权利本体 权利载体 生命权

如果我们检视那些首先致力于法理学(法哲学)一般原理阐释的声名显赫的贤哲们对权利概念的解释,就会发现他们通常关注的是抽象、一般的权利(Right)概念。他们或者致力于给出一个具有普遍意义的权利定义,如霍布斯(Thomas Hobbes)、卢梭(Jean-Jacques Rousseau)、康德(Immanuel Kant)、黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 等所为,或者通过对权利的功能性阐释来强调权利的某种功用特征,如边沁(Jeremy Bentham)、奥斯丁(John Austin)、凯尔森(Hans Kelsen)、霍菲尔德(Wesley Newcomb Hohfeld)、哈特(Herbert Hart)等人所为。他们阐释的这种具有普遍意义的一般权利概念通常被归结于一个本体性或功能性要素——譬如或“自由”、或“意志”、或“请求”、或“选择”,其中不存在结构分析。也许,在这些先哲们看来,一般性权利概念本身就是指称单一的精神性要素或者单一的功能性特征的用语,其指称对象不存在多要素合成的结构,所以,不需要对一般性权利概念作结构分析。但是,一旦进入具体法律、部门法学关注的具体、特定权利概念时,我们会发现,这些权利概念所指称的现象是由两个不同要素构成的,这就存在着具体权利概念结构问题。所谓具体权利概念结构是指,一项或一类具体权利概念所包含的不同要素及其相互联系状态。对具体权利概念结构的分析就是对某一或某一类具体权利所由以构成的不同要素之各自涵义及其相互关系状态的分析。

对权利概念结构的分析将引出“权利载体”这一概念。所有的具体、特定权利是指以一定的实体为载体的权利。在目前使用的语言中,这种权利的文字表述形式就是“某种实体+权利”,其中作为权利载体的实体在一般或绝大多数情况下是“行为”,譬如,占有权、使用权、休息权等等,也有少数比较特殊的以特定利益为权利载体,譬如,生命权、健康权、自由权等等。这些具体、特定的权利数量众多,以致英文用复数的“Rights”来表示它们。

具体权利们中的每项权利的结构问题,这个以往不被法理学(法哲学)先哲们关注的问题,现在需要法理学(法哲学)研究者给予高度关注。因为在我们使用的充满歧义的权利话语中,不仅具体权利们各自载体的内容不同,而且因这种不同还使得“权利(Right)”本体含义发生重大差别。这种情况造成众多的先哲们笼统地给“权利(Right)”所作的一般性定义、解释,常常只能适用于具体权利们中的一部分权利,而无法普遍适用于各种具体的权利。这也是庞德(Roscoe Pound)列举的权利之定义繁多的原因之一。这使得法学学子们、普通法学职业者们、法律职业者们常常面对不同的具体权利名目感到困惑:这里的权利是什么意思?所以,法理学(法哲学)不仅要关注抽象、一般的权利概念的定义、解释,同时要仔细辨别、厘清具体权利们中因权利载体的变化导致的权利本体的变义情况,以便给部门法学提供一个尽可能清晰、简洁、统一的权利概念。

对具体权利概念结构的分析研究,将在法理学(法哲学)层面深化对权利的认识,澄清西方学者留下的关于权利概念的部分认知误区,并为立法、行政、司法从业人员更为精准地使用权利概念、设定权利规范、判定权利归属、保护权利行为和人的基本利益提供知识支撑。

本文试从对《法国民法总论》的权利结构解说的讨论入手,阐释笔者理解的以具体、特定权利为研究对象的权利概念结构中的权利本体、权利载体,以及因权利载体的改变而带来的权利本体的变义。本文的基本看法是,在一般性的语言表述中,以“行为”为载体的具体权利们(Rights)中的权利(Right)要素意指“正当(可以)”,其中蕴含着承认主体选择行为的自由、自主之义,此为抽象、一般权利(Right)之本义;在特殊的语言表述中,以特定利益为载体的具体权利们(Rights)中,譬如“生命权”“自由权”,其中权利(Right)要素之含义是“不应当”(侵犯),其实质是对外在主体(其他个体、组织和国家)的禁止性义务设定。

一、权利结构中的权利本体与权利载体

(一)对《法国民法总论》的权利结构解说的质疑

法国权威性民法教材《法国民法总论》认为,主观权利(droit subjectif)的结构包括权利主体、权利内容、权利客体。《德国民法总论》对权利结构的解释和《法国民法总论》基本相同,其包括“权利的内容及其实施”“权利主体”“权利客体”。这一解释可以被视为大陆法国家民法学界对权利结构的代表性解释。但是,从逻辑上看,这一解释并不那么令人信服。

关于权利主体,《法国民法总论》认为包括自然人和团体(法人)。关于权利内容,该著解释,就是“在其方式和范围上界定它的东西:该权利包括了哪一项特权或哪‘一组’特权”。关于权利客体,该著的解释是,“权利的客体是经过这样界定的权利所针对的东西”。可能该著作者自己也觉得关于权利内容的解释语义含混,难以让人理解,于是,该著进一步作例举式解释,“比如,房屋的所有人原则上可以任意处置(权利内容)该房屋(权利客体)”。这一例举性解释清晰地表明该著作者对“权利内容”的认识,但是,正是这一解释表明该著作者对“权利内容”的认识不正确、不准确。第一,作者以抽象的、一般的“主观权利”(droit subjectif)之结构为解释指向,这本身就是错误的。实际上,抽象、一般权利概念不存在结构问题,只有含义如何的问题。所以,前述法理学、法哲学的经典作家们都不曾讨论所谓权利结构问题。只有对具体、特定的权利,才有分析其结构的必要和可能。第二,该著用具体、特定的权利(所有权)作例证去解释抽象的、一般的主观权利,说明作者并没有关于抽象、一般权利和具体、特定权利的区分意识。第三,即使是将这一部分内容视为对具体、特定权利的结构分析,该著的分析解释也是不适当的。

笔者认为,《法国民法总论》以“主观权利”为对象所解释的“权利结构”三要素中,严格地讲,其中权利主体不属于权利结构要素。权利主体是自然人和团体(法人),他们享有或行使“权利”,但他们是置身于“权利”之外而享有或行使“权利”,其自身并不处于“权利”这一概念之中,所以,也不是“权利”的构成要素。前述霍布斯、卢梭、康德、边沁、奥斯丁、黑格尔、凯尔森、霍菲尔德、哈特等先哲在定义或解释权利时无人把“权利主体”视为“权利”自身的构成要素。从形式逻辑来看,权利(“主观权利”)概念的抽象性使得它不可能包含“权利主体”这一物质性、实体性要素。在剔除“权利主体”这一多余成分之后,能够被当作权利的构成要素来分析的只有所谓的“权利内容”和“权利客体”。

如《法国民法总论》以所有权为例所作的解释,“权利内容”就是“任意处置”,“权利客体”就是“房屋”。这里的“任意处置”毫无疑问是权利人的行为——(对房屋)的处置行为,其中“任意”一语,是对处置行为的范围的界定,其不影响“处置”作为“行为”之性质。把行为视为权利内容,这表现出《法国民法总论》的作者对权利概念认识不清。从形式逻辑看,“权利内容”只能是权利概念自身的内容,不能存在于权利概念之外。“行为”是人的肢体、器官在意志支配下活动的表现,它是属于物质形态的现象,是属于可视、可感觉到的现象。而“权利”是表述一种精神意志活动现象的概念,它是不可视、不可感觉的现象,只能被理性所把握、认知。既然“行为”和“权利”分属两个不同世界的现象,以某种行为来解释权利内容,就是用物质世界的现象去解释精神世界现象。

至于被称为“权利客体”的房屋,实际上,只是“任意处置”这一行为的“客体”,或者说是“任意处置”行为之“对象”。如上所述,既然作为人的行为“任意处置”与“权利”分属两个不同世界现象,以至不能等同,所以,“任意处置”不是“权利”、也不是“权利内容”。这样,房屋就不能被称为“权利客体”,而是只能被称为“行为客体”。实际上,由于人的“处置”行为在实践中总是要指向一定客体(对象)的,完整意义上的“处置”行为,总是处置特定客体的行为,所以,“处置”这一表达行为的用语和处置客体(对象)连在一起才能构成完整意义上的处置行为。也就是说,“任意处置房屋”这一短句,才是完整意义上的处置行为。不仅房屋,所有的物——自身没有意志的事物,都只是人的行为客体(对象)。它们与人的行为一起,构成人的“对物行为”之类别。

根据上述分析,“任意处置”和“房屋”或者“任意处置房屋”都不处于“权利”之中,所以都不是“权利内容”。这就是说,《法国民法总论》所述的“权利结构”中,并没有真正涉及“权利内容”。

(二)权利本体与权利内容

那么,“权利内容”是什么?权利内容应当是“权利”自身的内涵。要弄清“权利内容”,首先要弄清权利本体是什么?

在《法国民法总论》对主观权利的举例解释中——“房屋的所有人原则上可以任意处置该房屋”,需要我们高度关注的是“可以”这一用语。这里的“可以”是什么意思?该著没有解释。笔者认为,这里的“可以”不是权利主体“有能力做到”的意思。根据法理和语义分析,“可以”在这里是意指“被允许”“被赞同”“被认可”的意思。这里的“被允许”“被赞同”“被认可”当然是指权利主体获得“允许”“赞同”“认可”。问题是,权利主体被谁“允许”、被谁“赞同”、被谁“认可”呢?

按照实证主义法学所作的解释:权利主体是得到了主权者(或立法者)通过法律表示的“允许”“赞同”“认可”。或者说,作出或表达“可以”“允许”“赞同”“认可”的主体,是主权者(或立法者)。于是,“可以”=“允许”=“赞同”=“认可”=主权者(或立法者)通过法律表达的意志内容。按照笔者提出的三人社会基础上社会群体评判原理,权利主体是在社会生活中先行得到社会群体成员们的“允许”“赞同”“认可”,而后是主权者(或立法者)依照社会群体成员们的意见表示“允许”“赞同”“认可”。总之,这种“允许”“赞同”“认可”都表达着外在于权利主体的他人的意见、看法。

更进一步追问:权利主体被“被允许”“被赞同”“被认可”做什么?换个问法也可以,上述“可以”“允许”“赞同”“认可”是针对什么而言的?从《法国民法总论》的举例来看,按照实证主义法学,只能是对权利主体的“任意处置”这一行为而言的,即主权者(或立法者)通过法律文本对权利主体的“任意处置房屋”行为表示“可以”“允许”“赞同”“认可”。权利主体的“任意处置房屋”行为获得主权者(或立法者)通过法律表示的“可以”“允许”“赞同”“认可”,于是,它(“任意处置房屋”行为)就成为“权利”——准确地讲,它就具有了“权利”之性质。这种“权利”(也可以表达为“可以”“允许”“赞同”“认可”)和“任意处置房屋”行为一起,就构成一种特定的、具体的权利——“所有权”。

在这里,笔者要附带提醒人们注意,法学家们常常会犯一个疏忽大意的错误:当他们试图对抽象、一般权利概念或者一个个具体的、名词性权利概念——譬如“占有权”“使用权”——中的“权利”要素作定义性解释时,从未想过对这种解释用语代入到日常法律用语中作检验。对权利定义用语作检验的方法是,将所作的权利定义用语代入到权利概念的最一般陈述句表述形式,即,“某人有权利做某事(Someone has a right to do something)”中去,代替其中的“权利(right)”一语,看看该句式的语义是否发生变化?如果它不能保持该句式之语义,那么这个关于“权利”的定义正确性就值得怀疑。譬如,我们以“劳动权”为例,这一权利的陈述句表述形式是“某人有权利劳动(Someone has the right to work)”。如果像边沁、耶林(Rudolphvon Jhering)那样把“权利”定义为“利益(benefit)”,那么,我们把这一定义代入到上述陈述句式中,就得到“某人有利益劳动(Someone has the benefit to work)”这一表述。“某人有利益劳动”显然不能代替“某人有权利劳动”的意思。如果像黑格尔、凯尔森那样把“权利”理解为个人“意志(will,willen)”,那么,我们把这一定义代入到上述陈述句式中,就得到“某人有意志劳动(Someone has the will to work)这一表述。显然,“某人有意志劳动”也不能代替“某人有权利劳动”的意思。如果像温德海得(Bernhard Windscheid)和《德国民法总论》那样把“权利”定义为“意志力(意思力,Willensmacht)”,我们把这一定义代入到上述陈述句式中,就得到“某人有意志力劳动”这一表述。这一表述显然与“某人有权利劳动”的意思大相径庭。所以,将“权利”定义为“利益”或者“意志”或者“意志力(意思力)”,都不能说适当地表达了“权利”之本义。

要想更清晰地理解《法国民法总论》中所述“所有权”中的“权利”之意思,需要将“所有权”这一表述还原为该权利的陈述句表述形式。《法国民法总论》中所讲的“所有权”的陈述句表述形式是,某主体“有权任意处置该房屋”,或者说,某主体“有任意处置该房屋的权利”,或者说,某主体“可以任意处置该房屋”。在上述三句话中,“任意处置”“某(该)房屋”这两个语素都没有变化,只有“有权”“有……权利”“可以”三个词汇的变化。三句话中虽然有上述三个词汇的变化,但三句话的语义是相同的。这说明,“所有权”可以被分解为“有权+任意处置(该房屋)”,或者“有任意处置(该房屋)的 +权利”,或者“可以+任意处置(该房屋)”这三种表述形式,而其中的三个词汇:“有权”“有……权利”“可以”,是可以被互换使用的,即它们都是对“所有权”中的“权利”要素的表述。所以,在《法国民法总论》对主观权利的举例解释中——“房屋的所有人原则上可以任意处置该房屋”,只有其中的“可以”是表示“权利”的要素,只有“可以”能够被用来解释“主观权利”这一抽象的、一般的权利概念。

上述分析说明,“权利”和“任意处置”是两个不同的语义要素。把“任意处置”作为“权利内容”来看待,显然是错误的。因为权利内容只能包含在“权利”之中,于是,要解释“权利内容”,就要解释“可以”这一概念的内容。“可以”作为“权利”,其内容就是该概念向世人传递、表达的信息内涵。由于“可以(权利)”是表达社会群体暨国家的意志的概念,所以,它的内容也只能是体现意志的内涵。“可以(权利)”的内容就是社会群体暨国家对某行为的看法、态度,而不能是该行为本身。更准确地说,这一看法就是“正当”(或“正当性”)。这一“正当”(或“正当性”)就是权利本体。将“正当”(即“可以”“权利”)之内涵分解开来说,可以分为“认可”“示善”“示选”“排他”“禁侵”“示助”六重意思。“认可”意指社会群体暨国家认为该行为可以被做;“示善”意指社会群体暨国家认为该行为具有最低限度的善良特征;“示选”意指社会群体暨国家认为行为人对该行为可以自主地选择“做”也可以选择“不做”,正是这里的“示选”体现了“权利”内涵着自由之义;“排他”意指社会群体暨国家认为该行为只能专属性地由权利人实施,其他人不得实施;“禁侵”意指社会群体暨国家认为行为人无论选择“做”还是“不做”该行为,其他人都不应当对行为人所选择的做法加以侵犯、抗拒、阻碍;“示助”意指社会群体暨国家认为无论行为人选择做或不做该行为、当其受到其他主体的侵犯或抗拒、阻碍时,该行为人都可以向拥有社会公共力量的特定权威机关求助,并且该机关应当给予帮助。权利内容就是社会群体暨国家通过“权利”(即“正当”“可以”)概念向意图做或正在做某行为的主体以及与该行为相关的其他主体表达的态度、看法。从信息交流、传递这一角度看,它也是权利之功能。

(三)权利载体

既然“任意处置”在“所有权”中并不像《法国民法总论》认为的那样体现“权利”(“权利内容”),而是“可以”这一用语表达“权利”(“权利内容”),那么,“任意处置”在所有权中担当什么角色?

所有权实际上是一项具体、特定的权利。《法国民法总论》用一项具体、特定的权利去解释具有抽象、普遍意义的主观权利,这本身就是不适当的。这说明《法国民法总论》将具体、特定权利与抽象、普遍权利混为一谈。对“任意处置”在所有权中的角色地位的认知,要以区分具体、特定权利与抽象、普遍权利为前提。

在法学基本理论研究之外,我们在部门法学研究中、在立法、行政和司法实践中、在人际交往的生活实践中遇到的都是具体的、特定权利,它们分别表现为劳动权、休息权、学习权、知情权、检举权、控告权、所有权、使用权、请求权、拒绝权等等。它们可以分别用陈述句表述为:“Someone has the right to work”“One has the rightto rest”……除了那些直接表述人的特定利益的权利,比如生命权、健康权等,绝大多数具体、特定权利都是由“行为+权利”两大要素构成的。在绝大多数以“行为”为实体的具体、特定权利中,虽然其中“行为”要素各不相同、各具形态,但它们都是具象的、可观察的、可感觉的。在暂时撇开或抽去这些各不相同的“行为”要素之后,这些具体、特定的权利们就只剩下“权利(Right)”这一要素,这是它们的共相。正因为有这一共相,它们才能够被统称为“权利们(Rights)”。

“权利们(Rights)”中的共相——“权利(Right)”——是一个抽象、普遍意义上的权利概念。它是一种观念形态的现象,是表达社会群体对某种行为的赞同性评价(看法)。这个共相的本体含义是“正当”。它是抽象的,不是感官可以认知、把握的,而是需要理性认知、把握。这些具体的、特定权利们中的每一项中的“权利”要素都代表着社会群体对该项中的“行为”要素的赞同性评价、看法。

相对这个共相“权利(Right、正当、可以)”而言,各种具体的行为就是获得“权利(Right、正当、可以)”这种社会群体评价的承载体。在每一项特定权利中,如果没有某种具体行为这个承载体,这个特定权利就不能成立,于是,“权利”就只能始终作为抽象的、普遍的概念而存在,而不能成为人们实践交往的依据。

对《法国民法总论》中解释主观权利的举例——“房屋的所有人原则上可以任意处置该房屋”,应当作如下理解:“可以(权利、正当)”指向“任意处置房屋”行为,反过来,“任意处置房屋”行为被认为“可以”,就是被附加上“权利”这一精神光环。“任意处置房屋”这一行为仍然是“行为”,是物质(物理)世界的现象,但它被附加上“可以(权利、正当)”这一精神光环之后便具有了“权利”之性质,这种性质是精神世界的现象,是主权者(或立法者)的精神意志投射到“任意处置房屋”行为上的结果。由此,可以说,“权利”是“任意处置房屋”行为的精神光环,“任意处置房屋”行为是承载“权利”这一精神光环的物质载体。没有“权利(可以、正当)”的光环笼罩,“任意处置房屋”就是纯粹意义上的个人随性行为。反过来,没有“任意处置房屋”这一行为,“权利(可以、正当)”就成为无所指向、无所附着的词汇。就是在这一意义上,我们说,“任意处置房屋”行为是“权利(可以、正当)”的载体。

由上分析,我们可以引出一般性的“权利载体”概念:所谓“权利载体”通常是指承受或受到(得到)“正当”(权利本体)这种评价意见的具象的、可观察的、可感受到的各种具体行为。也可以说,“权利载体”一般是指作为“正当”(权利本体)这种评价性观念所指向、针对的具象行为。

在抽象的意义上,我们抛开人的行为去研究“权利”,才能弄清纯粹、抽象、普遍意义上的“权利”概念含义。但在一个一个具体的、特定的权利组成的“权利们(Rights)”中,任何一项具体、特定的权利(the right),都是由“(特定)行为+ (普遍)权利”所构成。也就是说,某项具体、特定的权利,并不是其中的“权利”有什么特殊性,而是其中的“行为”与其他具体、特定权利中的行为相比有特殊性。所以,所谓具体、特定的权利们相互不同,只是因为其各自的作为权利载体的行为各不相同。如果将这些作为权利载体的行为都删去,那么所有的具体、特定权利中的剩余的“(普遍)权利”要素之含义都是相同的。

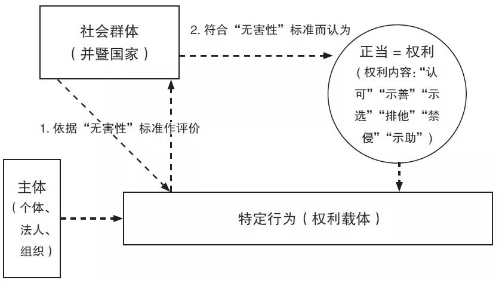

对于上述具体、特定权利的权利结构各要素及其相互关系,我们可以用下面的图示来表示。

这个图示表达以下意思:当某主体(个体、法人、组织)待做或正做某特定行为时,社会群体(而后是国家)对这一行为做观察,并依据“无害性”标准作评价,当认为该行为符合“无害性”标准时,就认为该特定行为具有“正当”(即“权利”)性质;社会群体赋予的该行为的“正当”(即“权利”)之观念内容包含“认可”“示善”“示选”“排他”“禁侵”“示助”六重意思;这个“正当”(即“权利”)之观念和该特定行为构成一项具体、特定的权利,该特定行为就是该项具体、特定权利之载体。

一般来说,在理解上述具体、特定权利的权利结构及其中各要素的含义和关系的基础上,要理解各不相同的具体、特定的权利们,就要研究它们各自的载体(行为)之区别。

二、作为权利载体的“行为”构成要素

最一般意义上的“行为”可以被理解为人的一切肢体或器官活动、意愿表达。法律、法学所关注的一般是涉他行为,即对他人发生直接或间接影响、作用的人的肢体或器官活动、意愿表达。作为权利载体的行为是更为狭义的涉他行为。本文所谓的“作为权利载体的行为”是指,一切由人的主观意志支配所产生的、直接或间接对他人发生影响、作用的、对他人无害的、人的肢体或器官活动或意愿表达。

作为权利载体的“行为”有四个主要特征:(1)人的肢体或器官活动、意愿表达;(2)受人的主观意志支配;(3)直接或间接地对他人发生影响、作用;(4)对他人无害。我们可以简单地把这四个特征概括为:行为本体、意志支配、作用他人、非损他性。

第一,作为权利载体的行为之“本体”就是人的肢体或器官活动、意愿表达。它们是人的“行为”这一概念的外化的、物理性、物质性、实体性的表现。“行为本体”依其表现形式分为人的肢体或器官活动和意愿表达。“行为本体”的直观表现,当然是人的肢体性或器官性动作、活动,如散步、游泳、观赏、聆听、注视、沉思、冥想、安睡……都是通过人的器官活动表现的人的行为。“意愿表达”是以不明显的肢体或器官活动向外传递信息、显示意愿内容的行为本体,如填写选票、签署合同、订立遗嘱、叱令部下、“Ok”手势、眨眼示意……“肢体或器官活动”可以是动态的,也可以是静态的;“意愿表达”一般是明示的,在特殊情况下可能是默示的。

“行为本体”依其指向、作用对象可以分为“自为行为”“对人行为”“对物行为”“令他行为”。其中每一种行为都可以包含着大量的、更进一步细化的特定的、具体的行为。

正是“行为本体”这种客观的、外化的、可被人感知的行为活动使“权利载体”与一般、抽象意义上的权利概念——正当(可以、有权)区别开来。

第二,“意志支配”是指作为权利载体的行为总是在主体的自我意志支配下的肢体或器官活动、意愿表达。那些不受自我意志支配的人的肢体或器官活动、意愿表达不能作为权利载体。这样,意志以及意志的支配就是作为“权利载体”的人的“行为”的核心要素。

“意志”是决定、驱动人作出某种形态的行为或意愿表示的人的内在思维机制。在对人的内在思维作感性活动能力和理性活动能力划分的基础上,康德认为,人内心中存在着一种与实践的快乐相联系的、能够驱使人行动的活跃的能力——渴望(或本能性的欲望)。这种渴望或者由爱好(源于感官冲动或刺激)所决定作出行为选择,或者由纯粹理性决定作出行为选择。“那种可以由纯粹理性决定的选择行为,构成了自由意志的行为。那种仅仅由感官冲动或刺激之类的爱好所决定的行为,可以说是非理性的兽性的选择。”康德进而认为,纯粹理性是一种制订行为选择所依据的原则的能力。渴望在纯粹理性确定的原则的支配下作出行动或不行动的决定,就这一意义而言,它就是意志,是纯粹理性实现自己的能力,也就是实践理性自身。简单地说,在康德看来,只有在纯粹理性的指导、约束下的行动或不行动的渴望才是意志。反过来说,只要说意志决定主体的行动或不行动,那就是说,决定这个行动或不行动的思维能力就是理性意志。

当人的某种行为被定性为“权利”时,在这种“权利”限定下的人的行为中的“意志”要素,必然(必须)带有善性,这里所谓的善性是一种最低标准的善性,即避免选择那种可能损他的行为意志。用康德的语言来说,就是遵循绝对理性的绝对命令:选择那种能够和他人自由共存(相协调)的行为。康德不认为“权利”要解决的是使权利人以此权利行事而获得好处、利益的问题。他认为,“权利”仅仅考虑权利人的行为自由与他人的行为自由相协调问题。把这种相互协调的行为自由状态作为行为选择所遵循的原则并致使客观上其所选择的行为确实能够和他人行为自由共存、协调的意志,我们就可以认为它是具备最低限度善性的意志。作为“权利载体”的行为所依据的“意志”一定要具有最低限度善性。这种具有善性的意志不同于那些并不被认为是“权利”的行为所依据的意志。康德直接认为,这种理性意志自身就是善,且是最高之善。反过来说,不是善良意志支配下的行为,不能作为“权利载体”的“行为”的支配性意志。

作为权利载体的行为主宰——意志——必然具有自由特性。这种“自由”就其内在依据而言是人的实践理性摆脱了本能、欲望、冲动等感性刺激因素的束缚,依据普遍性行为规律进行行为选择,从而处于主宰自我行为的自由状态,就其外在场域而言是这种实践理性通过自我设限的行为选择而使得所选择的行为不会侵害、妨碍他人的自由、利益、从而得到外界群体的接受、认可,以至处于不受妨碍的自由状态。

作为权利载体的行为之主宰的意志虽然对行为只能作“做”或“不做”的选择,但这个选择已经充分地体现了意志之自由,体现了人的自主性、自为性。失去这种选择的自主性、可能性,无论是因为主体无法克制本能、欲望、冲动等感性因素的支配,还是因为知识的缺乏使他无法作理性思考基础上的合理的行为选择、以至只能盲目地进行行为选择,或者是因为外在强力迫使他只能按照某种命令去行动,都使得这样的主体丧失作为自由、自主的行为主体的特性,从而也丧失作为权利主体的资格。

需要强调的是,主体的意志,或者说主体的个人意志,是作为权利载体的行为的主导因素,但不是“权利”本体的要素。权利本体是社会群体(乃至国家组织)的精神活动内容,是对个体行为、包括对其中的主导要素——个人意志——的认可、赞同性评判。换句话说,个人意志是“权利”的评判对象,它作为个人行为的构成要素是权利载体,而不是权利本体。凡是用个人意志解释权利本体本义的说法,都是弄混了权利载体和权利本体的内容。

第三,“作用于他人”是作为权利载体的行为的社会性表现。作为权利载体的行为一定是以某种方式影响、作用到他人的行为。“对人行为”直接作用于他人人身。“对物行为”虽然行为的直接对象是物,但是间接地作用于他人之行为。“令他行为”是主体通过要求他人作或不作某种行为的意愿表达来作用、影响他人的行为。行为本体中的“自为行为”的直接对象是行为主体自身身体(肢体、器官),但主体的自为行为常常需要借助于、依托于一定的客观外在条件、资源,以至这种行为会间接地作用于、影响到他人人身、物、他人行为。譬如,如果社会群体(以至国家)认可我的静坐沉思行为是“权利”(即具有“权利”性质),那么,我实施这一作为“权利载体”的行为,就意味着排斥他人在我近处弄出各种吵闹喧嚣的行为。

第四,“非损他性”是指作为权利载体的行为在实施中和实施后(作用于他人之时和之后)在通常情况下不会侵害他人利益。这是由这些行为所赖以启动、实施的“意志”的善性所决定的。

以上四要素——行为本体、意志支配、作用他人、非损他性——构成一般情况下完整意义上的“作为权利载体的行为”。

三、“权利载体”的改变与权利变义

以上所述主要是一般性的、以“行为”为载体的具体、特定权利之结构。但是,当权利概念被非规范地使用时,即以特定利益直接和“权利”连接起来时,其内含的权利本体成分就不可避免地发生变义。

17世纪,在霍布斯为区分自然法和自然权利而给权利作定义时,他使用的是“liberty”。同时,他总是在“Someone has a right to do (something)”这一基本句式中解释和使用权利概念,其中权利(Right)是针对行为而言的。在霍布斯的解释和用语中,“权利”或“自由”是可以互换使用的概念,都是对动词“ do (something)”的修饰或定性。所以,霍布斯的“权利”(“liberty”自由)总是和表述主体的某种行为的动词连在一起从而构成一个具体、特定的权利。譬如,“自卫”(动词)+“权利”,构成“自卫权”。它可以被还原为一个陈述句:“Someone has the right (liberty) to self-defence”。这里的“自卫”就是作为抽象“权利”的载体的人的具体行为。在这一表述形式中,用自由(liberty)去代替权利(right),其句式的语义大体上不变。但是,在霍布斯的“权利就是自由”这一解释之外,又出现了洛克(John Locke)的以人的本有利益为“权利”的用法。

洛克在《政府论》(下)第2章第6节中,有一段著名的关于自然状态和自然法的阐释:“自然状态有一种为人人所应遵守的自然法对它起着支配作用;而理性,也就是自然法,教导着有意遵从理性的全人类:人们既然都是平等和独立的,任何人都不应当侵害他人的生命、健康、自由或财产。……正是因为每一个人必须保存自已,不能擅自改变他的地位,所以基于同样的理由,当他保存自身不成问题时,他就应该尽其所能保存其余的人类,而除非为了惩罚一个罪犯,不应该夺去或损害另一个人的生命以及一切有助于保存另一个人的生命、自由、健康、肢体或物品的事物。”在这一段论述中,洛克两次论及“他人的生命、健康、自由或财产”,将之视为自然法(理性)规定的“不得夺取或损害”之义务行为的对象。

但是,接着,在第2章第7节中,洛克继续阐释自然法的执行问题,“既然所有的人都被禁止侵犯别人的权利(others’ rights)、不得彼此伤害,为了使旨在维护和平和保存全人类的自然法得到遵守,在这种情况下,自然法的执行就交到每个人的手中,于是,每个人都有权惩罚(has a right to punish ...)违反自然法者,并以阻止其违法行为为限度” 。这里出现了“权利”字眼。而且,洛克在这一段文字中使用了两个不同意义上的“权利”字眼:一个是“有权做某事”意义上的“权利”,用的是“has a right to punish ...”,另一个是“不得侵犯别人的权利”中的“权利”,用的是“rights”,这是名词性的、复数的“权利”(如前所述,我们将其称为“权利们”)。

第一种意义上的“权利”字眼,表现在“有权惩罚……(has a right to punish ...)”这一句式中,其中“right”与“punish”不是等同关系。这里的“right”表示的是对某行为“punish”的定性:该行为(punish)具有“权利(正当)”之性质。也就是说,这里的“权利(Right)”是一种抽象、普遍意义上的“权利”,不包含任何形式的“权利载体”。

第二种意义上的权利们(“Rights”)是指一个一个具体的、个别的“权利”构成的“权利们”。这个“权利们”包括哪些具体的、个别的“权利”,洛克在这一段文字中并没有明确的指定。但从其上文的语义逻辑可以看出,洛克所说的“rights”就是指自然法所规定的不可侵害之义务的对象们——生命、健康、自由或财产。生命、健康、自由、财产本来是具体的、实体性利益概念,它们被归入“权利们”这个集合性名词之中,这意味着它们中的每一个或每一项都是独立的、具体的“权利”。这就意味着“生命是权利”“健康是权利”“自由是权利”“财产是权利”。它们后来通常被简称为“生命权”“健康权”“自由权”“财产权”。

我们知道,生命、健康、自由、财产都是人们的利益,它们对每个人的存在而言是必不可少的条件,以至,我们可以把它们称为人的本有利益。不过,它们都是以名词表达的、客观的物质性存在现象。用这些概念和“权利”概念相组合所构成的具体、特定的权利,尤其是“生命权”“健康权”“自由权”,其构成方式是“利益+权利”,这意味着其中的“权利载体”的性质与先前霍布斯所说的“行为+权利”构成的具体的、特定权利中的“权利载体”完全不同了。先前的“行为+权利”构成的具体的、特定权利(譬如惩罚权、自卫权)中的权利载体是由权利人的自我意识驱动、决定的“行为”。这种经典的权利载体——行为既然受人的自我意识驱动、决定,所以,主体的自我意志能力可以决定“做”或者“不做”(“要”或者“不要”)某个行为,表现为对该行为在“做”或者“不做”(“要”或者“不要”)之间作选择,而这个选择就表现为个体的意志自由之内容。这个意志自由的内容被社会群体(进而被国家)认可,就使“权利”的功能性内涵包括着“示选”。霍布斯之所以用“自由”来定义“权利”,就是因为它是权利中的必不可少的功能性内涵。但是洛克所说的生命、健康、自由、财产这四大利益载体并不全是主体自由意志的对象,或者说,主体的自由意志对于它们的意义各不相同。

“财产”是人这一主体的自由意志对象,即主体可以选择“要”或者“不要”,而社会群体对主体的任何选项都会赞同。“健康”作为人的身体所处于的良好运行状态,一个理性的人必然会选择“要”,而非理性的人可能会选择“不要”,而社会群体不能强迫所有的人都必须“要”健康。所以,“健康”可以作为人的自由意志对象。“自由”如果是指一种客观的、人身未受外在约束状态,就个人主体的自我意志而言,也是可以选择“要”或者“不要”的,但外在于个人主体的社会群体(尤其是达到一定文明程度的社会群体)都不允许个人“不要”。于是,在社会观念意义上,“自由”不能成为人的意志自由对象。但是,“生命”则绝对不是人的意志自由对象。

第一,生命是内在于人的机体活动现象,但它并不受人的意识驱动、决定,所以,它实际上是处于权利人的意识、意志之外的物质现象。第二,生命的获得不是任何个人主观意志活动、选择的结果。任何人都不是因为他选择“要生命”以至来到这个世界上,而是在他没有任何选择的可能性的情况下被创造出来的。所以,生命对于他来说完全是被动获得的。第三,生命是每一个个人的本体性构成要素和存在前提。他作为“人”之存在,不能选择“不要”生命。(1)大自然的遗传密码给每个人注入一个信息“必须竭尽全力活下去”。就人自身受自然法则支配而言,生命是人的必然性、义务性存在。(2)生命是每一个个人的本体性存在要素,也是个人存在前提和他的自由意志的存在前提。任何事物都不能自我否定它的存在前提,因为否定自身存在前提的事物自身不能存在。任何个体如果选择“不要”生命,就等于否定了自我的存在。在主体的存在被否定的情况下,无论说生命作为权利载体还是作为权利本身都毫无意义。人的自由意志以人的生命存在为前提,人的自由意志也不能否定其自我(自由意志)存在的前提,即人的自由意志不能选择“不要”生命。(3)按照洛克的说法,上帝也不允许人选择不要生命。(4)即使实践中有人选择不要生命,但是,这种选择通常得不到社会群体的认可、赞同。实际社会生活中,遇到企图自杀者,任何人都会竭力加以阻止、抢救。这表明,社会评判意见不赞同自杀行为,即不赞同一个人对自我生命根据自我意志加以随意处置。就社会评判意义上,一个人对自我的生命不能选择“不要”,即社会不赋予任何人在这一利益上的选择自由。黑格尔就强烈主张,人没有自杀的权利,即没有支配自己生命的权利。所以,“生命”本身不能作为自由意志的对象,不能被自由意志决定和选择。生命是人之不可选择的利益,它不能成为权利(以霍布斯阐释的“自由”为本义之权利)载体。

但是,在洛克的论述中将“生命”作为“权利们”之一,这不仅意味着洛克的权利观念中对“权利载体”有着不同于霍布斯的认识,它还隐含着洛克对权利本体的不同于霍布斯的认识。霍布斯把人对生命的渴望只是看作一种内在的激情,对死亡的畏惧,自然权利就是在此激情驱使下人为自卫、自我保存而做任何事情的自由。这里的关键性表述是,“THE RIGHT OF NATURE... is the liberty... to use his own power...forthe preservation of... his own life ...of doing any thing” 。这里清楚地表明,霍布斯并不是把“生命”本身视为“权利(自由)”,而是将“为保存自我生命而做任何事情(行为)”的“自由”视为“权利”。而洛克却是直接将生命本体视为权利。

在洛克的“禁止侵犯他人的权利们(Rights)”这一表述中,生命首当其冲。但洛克并没有解释,“生命”作为“权利们(Rights)”之一,它意思是指“生命=权利”,还是指“生命具有权利之性质”。

按照霍布斯定义的以“自由”为本义的“权利”,这是指一个人根据自我意愿对自己的行为在“做”或“不做”(“要”或者“不要”)之间做选择的任意性。这是主体的精神活动状态意义上的自由。如果将洛克的“权利们(Rights)”中的“生命”理解为“生命=权利”,这就是在物质世界的现象(生命)和精神世界的现象(权利)之间画等号。这显然是不适当的理解。于是,对于洛克说的“权利们(rights)”中的“生命权”,只能理解为“生命具有权利之性质”。在这一理解的前提下,才能作更进一步追问:生命作为一个自然事实如何获得“权利”之性质,以及这种作为生命的性质的“权利”是什么意思?

根据洛克在《政府论》(下)第2章第6节中的阐述,生命之所以获得“权利”之性质,乃是因为作为造物主的意志(理性)的自然法规定“任何人不应当侵害他人的生命、健康、自由、财产”(no one ought to harm another in his life, health, liberty, orpossession)。也就是说,在洛克的论述中遵循着一个逻辑:作为造物主的意志的自然法规定“不应当侵犯生命”,所以,生命成为权利——生命具有权利之性质。由此可以认为,作为生命之性质的“权利”实际上就是意指“不应当侵犯”,更准确地说,这里的“权利”是指针对侵犯生命行为而言的“不应当(或应当不)”。实际上,洛克所说的“权利们(rights)”(生命、健康、自由、财产)中的每一项具体权利中的“权利”要素都是以针对侵犯行为而言的“不应当(或应当不)”为本义。

显而易见,“对生命(或健康、自由、财产)不应当侵犯”只不过是一个义务表述。并且,这个义务是给生命主体之外的其他所有主体设定的“义务”——侵犯行为之不应当(或“应当不”)。“不应当”(或者“应当不”)是情态动词,它在这里表达社会群体 对“侵犯生命”这一行为的看法、态度。这一看法、态度是一般性的、普遍意义的“义务”之本体。当这种一般性的、普遍性的义务(源自造物主意志)与一个具体的行为——“侵犯生命”相结合时,就构成一项具体、特定义务“不应当侵犯生命”。洛克就是在这一义务意义上来理解“生命权”之“权利”本义。

正是由于洛克把对他人设定的义务视为生命主体的生命权中的“权利”,这就使洛克的“权利们”中的“权利”要素失去主体自我意志支配、意志自由的成分,以至无法用霍布斯使用的以“自由(选择)”为本义的权利概念去理解洛克的权利概念。这就是洛克的“权利”与霍布斯的“权利”本义的分野:霍布斯讲的“权利”本义是主体自我意志决定意义上的行为之“自由”,洛克讲的生命权为代表的“权利们”中的“权利”本义是针对主体之外的他人对主体之利益的侵犯行为的禁止、约束——“不应当(或应当不)”。

可以说,这是由权利载体的不同带来的权利本义的变异:当权利载体是主体自我意志决定的某种“行为”时,指向这一行为的“权利”可以被解释为“自由”——尽管这一解释不够准确;当权利载体是那些内在于人的身体机能、外在于人的自我意志——譬如生命的本有的、必有的利益时,指向这种利益的“权利”就变异为针对他人侵犯行为而言的“不应当”(或“应当不”)。

为什么权利载体的不同会导致“权利”概念的本义的变异?这主要是由“权利”概念的属性决定的。在对“生命权”中的“生命”现象的客观性、物质性、本体性加以确定之后,“生命权”所内涵的“权利”要素,只是在表达社会群体(进入文明状态后则是国家、或有权立法机构)对已经作为物质性存在的生命继续存在、延续表示赞同的态度的情况下才有意义。对生命继续存在的这种赞同性态度的反面意思就是“反对因为其他主体的行为导致生命不存在”,即“反对对生命的侵犯”。这里“反对对生命的侵犯”的意思与“赞同生命继续存在”在“生命权”这一意义上是等义的。表达这种反对态度的核心文字用语就是“不应当”或“应当不”。既然无论使用“不应当侵犯他人生命”这一表述,还是使用“生命权”这一表述都是表达社会群体(暨国家)的“生命不应当受到侵犯”的看法、态度,那么,这两种表述中哪一个来得更直接、更精准?笔者认为,既然生命不可能由生命主体自我主张、自我处置,或者说生命主体对自我生命并无加以处置的自由意志,那么,用“生命权”这一表述就是不准确、不适当的。同时,在排除疾病、冒险、事故等等导致生命中断的不确定因素之后,能够妨碍生命存在、延续的只有他人的侵犯行为,所以,用“不得侵犯他人生命”就是精准地、直接地表达社会群体(进入文明状态后则是国家或有权立法机构)对生命的保护性态度。这样,“生命权”的准确表述就是“不得侵犯(他人)生命”这一义务。

“生命权”变成了义务设定?这会让许多人大惑不解。其实,这并不难理解——只要撇开边沁设定的法学陷阱“权利是利益、义务是不利”,接受“义务和权利都是社会群体表达对于行为(指向某种利益)的某种态度的用语”这一新观念。不过,这里说的“义务”“权利”都是指抽象、一般意义上的“义务”“权利”,它们各自的本体性含义分别是“应当”“正当”。

我们知道,法的本质是社会群体基于对某些利益的关心、通过某种机制形成的共识性的、对于社会个体成员的与那些利益相关的行为的看法、态度。社会群体表达这种看法、态度的用语中最关键的是两个词:“应当”(包括“应当不”或“不应当”)——义务;“正当”(包括“可以”或“有权”)——权利。

第一种情况,当社会群体认为某种利益是如此重要以至必须保证其存在、延续时,他们用“应当不”(或者“禁止”“不准”“不得”“严禁”)来表达对将导致侵害、侵犯、损害该利益的行为的反对。譬如,“不得杀人”(等义于“不应当侵害他人生命”)。这是我们通常所说的“禁为性”义务。

第二种情况,当社会群体认为某种利益如此重要以至必须有特定的主体实施某种行为以保证该利益的实现时,他们用“应当”(或者“必须”)来表达对特定主体做特定行为(为保证该利益实现)的要求、强烈期待。譬如,“当外敌入侵时所有成年男子应当参加战斗”,这是为了实现群体全体成员的安全利益。这是我们通常所说的“必为性”义务。这两种义务都是原生性义务。

第三种情况,当社会群体认为某种利益对于社会全体并不那么重要、只是对个人重要、以至其是否得以实现完全可以交给个人自我裁量时,他们就用“可以”(或者“正当”“有权”“有……权利”)来表达对相关于该种利益的行为的认可、赞同,但并不强求。譬如,每个社会成员都有收获、保留自己耕作的土地上的农作物的权利。这是我们通常所说的“可为性”权利。由这种权利会导致产生次生性义务——与权利主体相对应的主体做出与权利性行为相适应的行为的“应当性”。但是,这种次生义务与前述第一、第二种情况的原生性义务不在同一个层次上,以至其重要性不可与原生性义务等视。

做了违反上述第一、第二种义务的行为,意味着必然侵害了社会群体认为极其重要的利益,以至社会群体要对违反义务的主体施加制裁。这种制裁在前国家时代不具有确定性。而国家形成之后就越来越具有确定性。对于权利主体而言,不存在“违反权利”的问题,只是可能遭遇他人对权利性行为的阻碍、侵害以至损害权利性行为所指向、追求的利益。前国家状态下的社会群体在权利主体的权利性行为受到侵害、阻碍时,会适应权利主体的求助要求而提供帮助。在国家形成之后,社会群体对权利性行为受到侵害、阻碍的权利主体请求国家机关给予帮助的行为表示认可、赞同,并认为国家机关应当根据权利主体的要求、依据既定程序而提供帮助。当然,权利主体也可以不提出这一要求,以至国家机关无须提供帮助,也不能主动提供帮助。

于是,“义务”和“权利”就具有如下差别:在前述第一、第二种情况下,因为社会群体所关心的利益是如此重要,以至不能允许个体根据其自主意志对与该利益相关的行为作“做”或“不做”之选择,而是只能按照社会群体表达的、以排除损害该利益的行为为目的的、以“不应当做某行为”或“应当做某行为”为语言表述形式的要求去做与该利益相关的行为。譬如,“本群体的成年成员应当参加抵御外来入侵的战斗”,这是一项必为性义务设定,其指向群体全部成员的安全利益,它不给个人以“参加战斗”和“不参加战斗”之行为选择的自由,就是因为这种安全利益对群体全体成员而言太重要了。而“权利”通过指向行为而间接指向的利益对于行为人个人可能很重要,但对于社会群体成员全体而言却没有那么重要,于是,社会群体成员并不直接要求行为主体具体做某行为以便实现该利益,而是对行为人“做”或“不做”该行为都表示赞同,其实质就是无论该利益得到实现或得不到实现都得到社会群体的认可、赞同——这就是在民法领域表现的所谓的意思自治。

这样我们就可以理解:从古至今,各个前文明群体和后来的文明体对“生命”这样的利益的保护,从来不用“生命权”这样的概念,而是直接向群体或文明体的所有成员规定“不得杀人”之义务。甚至在我们当代的刑法中,既没有“生命权”之宣告,也没有“不得杀人”之义务规定,而是直接宣布“杀人处死刑、无期徒刑、十年以上有期徒刑”,以此直接表明我们这个文明共同体不赞同杀人行为、并对实施杀人行为者加以严惩的态度。至于洛克的“生命权”概念,解释来解释去,实质上还是“不得侵害他人生命”这种针对全体社会成员的义务设定的意思。所以,洛克的“生命权”概念与“不得杀人”之义务的内涵是完全等同的。但是,“生命权”概念所表达的意思远不如“不得杀人”之义务内涵来的简洁、明快、精准。所以,哈特明确地表示不赞同用权利去表达传统义务概念的做法。哈特指出:“如果说一个人有这种权利仅仅意味着他是一项义务的预期受益人,那么,法律描述的这种意义上的‘权利’可能是一个不必要的、而且可能引起混乱的术语;因为用这种权利的术语所能表述的一切都可以用、而且的确最好是用义务这一必不可少的术语来表述。因此,利益理论似乎只不过是把义务规定改作权利表述罢了:从下面的词语转换中,譬如,将人在法律上有义务不得谋杀、打人或窃取他人财物的陈述改为每个人都畏惧被谋杀、被殴打、被盗窃的陈述,或者改为当一个人被谋杀时他不被杀害的权利受到了侵犯的陈述,似乎并没有给人提供更丰富、更清晰的语义。”哈特的评述对拉兹(Joseph Raz)的颇为复杂的权利解说同样具有直指要害的否定意义。

实际上,洛克勉强将“生命”称之为“权利”,如此形成的“生命权”概念由于不能包含“权利主体自我选择、决定行为的自由”的意思,以至不能被当作17、18世纪、直至当代的主流意义上的“权利”来理解。从霍布斯,到卢梭、康德,虽然对权利中的“自由”之含义、范围理解有所不同,但无人不认为“权利”中包含着“自由”之义。即使坚持实证主义立场的哈特,在对权利的解释中也是充分强调了其赋予主体对行为的“选择”的意义,而对行为“选择”实际上就是传统、经典的自然法学理解的权利之自由的含义。可以说,没有“自由”内涵的“权利”,不能被称为“权利”。一种不含有“自由”之义的“权利”,就像说“没有热度的火”“没有亮度的光”一样不可思议。

既然“自由”是“权利”不可缺少的内涵特性,而“生命”这种利益,即使给它加上“权利”之桂冠,它也不可能具有“自由”之特性,那么,为了避免对“权利”作多义解释,尤其是为了避免对权利作两种意思相反的解释:“权利赋予人选择的自由”与“权利不允许人有选择自由”,我们不如放弃“生命权”这一称谓。为了体现对“生命”这种利益的高度重视、珍惜,我们可以用一个比“权利”更能体现我们的重视、珍视程度的概念——本益去表达我们的意思。

“本益”是指一个人与生俱来的利益, 是一个生物的人不可缺损的构成要素,譬如,生命。这种本益极其脆弱,仅凭利益人本人的能力不足以维护,以至需要群体的意志和力量对其维护,而群体为了表达自己维护这种利益的意愿,以语言、文字的方式向每一个个体成员宣告:不得(禁止、不应当)侵害任何人的生命——不得杀人,并以群体的力量对侵害生命者加以制裁。也就是说,对生命这样的本益的重视、珍视,使得群体产生一个共识:每个人都必须承担不侵害他人生命的义务,正是这种义务设定和对违反义务者的制裁,才真正保护着生命这样的本益。

对本益的不得侵犯,不仅是每个个体必须承担的义务,也是社会权威组织机构(譬如国家组织)必须承担的义务。在现代文明社会尤其是要防范国家组织对每个人的本益的侵犯。为了防止国家组织对个人本益(生命)的侵犯,将生命冠名以“权利”并不起什么作用,而是要以严格的法律规定除经法庭判决,任何国家机构、国家机构中的权力执掌者都不得发布以剥夺人的生命为内容的命令,并以严格的法律规定限制死刑的范围和适用,以严格的程序规定限制法庭的死刑判决,再以专门的监督机构和公众的舆论监督对国家的各个组织机构和法庭的执行法律情况加以监督。所有这些都需要对国家机构和法庭设定明确、详尽的禁为性义务和必为性义务。

简而言之,由对本益的保护直接产生针对个体、针对国家组织的义务,但由这些义务并不意味着这些“本益”就变成“权利”,因为这些义务并不反过来赋予生命以自由,而没有自由的内涵就不成为权利。

只有在“权利载体”这一概念的导引下,我们才能辨识真正意义上的权利——即针对行为而言的、与“自由”之内涵不可分割的“权利”,把那些并非针对行为、而是针对某种利益而言的所谓“权利”恢复其“普设义务”之本义。

结 语

权利概念释义是公认的世界性法学难题。人们随心所欲地使用权利概念——把权利和任意实体性事物连接起来从而创造出众多的具体权利名目,而法学家们试图用一个统一的定义或者一个统一的功能性解释去统摄这些各不相同的“权利”就注定徒劳无功。

本文对“权利”的解释依据以下的前提和思路:

1. “权利(Right)”和“权利们(Rights)”是指两种不同的现象,前者是抽象、一般的权利概念,后者是一些具体、特定的权利构成的具体权利群集;前者相当于“人”这一抽象概念,后者相当于由一个个具体的人组成的“人们”。

2. 抽象、一般的“权利(Right)”概念专指精神领域的活动内容,其不包含实体性要素,也不存在要素分解基础上的结构问题;具体、特定权利组成的“权利们(Rights)”中的每一项具体、特定权利都存在权利结构问题,都包含两大要素:抽象、一般的权利要素和具体、特定的实体要素(或者是行为、或者是特定利益)。其中抽象、一般的权利要素是权利本体,具体、特定的实体要素是权利之载体。

3. 由于具体、特定权利们中的各自实体要素不同,并且由于这些实体要素不同导致权利本体的内涵不同,所以,要解释抽象、一般的本体性“权利”概念,还需要对具体、特定权利作分类,而分类的依据就是其载体的属性。由此,本文将各种具体、特定权利划分为以行为为载体的权利们和以特定利益为载体的权利们。

以行为为载体的权利是包含着主体自由之义的、针对人的行为而言的、表达着社会群体评判观念内容的正当性(正当、可以)。那些以人的利益(本体利益)为载体的具体、特定权利所内涵的权利要素,实际上是表达着社会群体对某些重要利益加以保护的意愿并对与权利主体相对的其他主体提出的义务性行为约束。这一意义上的“权利”可以被视为对主体的特殊利益(譬如生命、自由等本益)的保护,但并不使得主体拥有“自由”,所以,它在严格意义上不能被称为“权利”。如果要将此种具体、特定“权利”也称为“权利”,就需要对抽象、一般的权利概念作两种相反的解释“权利意味着主体拥有自由”和“权利意味着主体不拥有自由”,这必然给“权利”概念带来理解的困难、使用的混乱。

为了避免抽象、一般性权利概念的多义、歧义,确保其内涵简明、统一,本文主张以人的行为为载体、包含着承认主体选择行为的自由之义、表达着社会群体的赞同性评判意见的“正当(权利)”为精准意义上的“权利(抽象、一般的权利)”,让那些以人的特定利益为载体、表达着社会群体的保护意愿、但并不赋予主体行为自由的所谓“权利”回归其义务设定之本义。

一句话:让权利的归权利,义务的归义务!